監督:ピーター・ファレリー

出演:ヴィゴ・モーテンセン、マハーシャラ・アリ、リンダ・カーデリーニ

原題:Green Book/2018年/アメリカ/130分/字幕翻訳:戸田奈津子

アカデミー賞作品賞、脚本賞、助演男優賞(マハーシャラ・アリ)

ちょっと前までは遠くの映画館しかやっていなかったんだけど、たまたま近くのイオンに行ったついでにイオンシネマを覗いてみたら、上映されていたので観てきた。アカデミー賞を3つも受賞したからですかね。

目次

もう一つインパクトに欠けたけれど…

黒人差別を描いた映画で、全編を通じていくつもの差別の実態が描かれているのだが、見終わった後の印象はハートウォーミングなヒューマン・ドラマという感じ。「社会派」的なゴツゴツしたものはあまり残らない。だから少々物足りなかった。主人公二人の友情物語という語り口がすべてを呑み込んでしまい、しかも最後に割りとありきたりなハッピーエンドによるカタルシスが用意されているからだろう。

しかし、アメリカの黒人差別について、これまで言葉だけの知識だった事柄をリアルに感じることができ、認識が深まったのも確かだった。実感の伴わない知識は思考にはつながらない(少なくとも僕の場合は)。ほんの少しだけれど、この映画を観て初めてアメリカの黒人問題について考えたような気がする。

ストーリー

主人公の二人

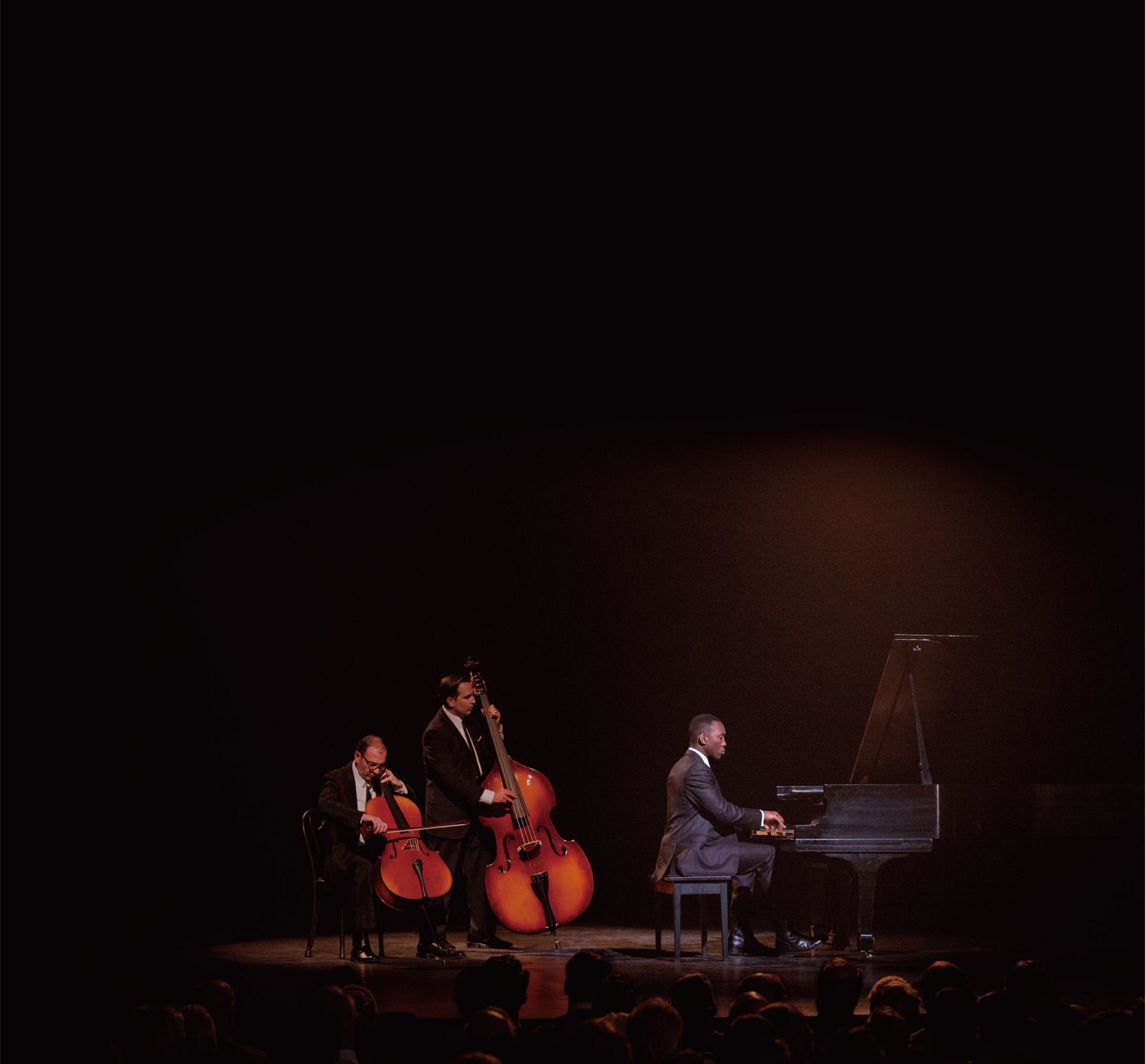

地位も名誉も手にした黒人ピアニスト“ドクター”・ドン・シャーリーが、南部の演奏ツアーを行う。8週間に渡る旅に同行する運転手兼用心棒を募集し、それに応募してきたのがイタリア系のトニー・“リップ”・ヴァレロンガだった。

幼い頃に才能を見出されて英才教育を受け、申し分ない教養も身につけたドンと、ブロンクスに生まれ育ち、今もそこに住む粗野で無教養なトニー(スコセッシとデ・ニーロの世界)。かたや成功者だが人種的に差別されるマイノリティ(黒人)、かたやマジョリティ(白人)でありながらもマイノリティ(イタリア系移民)としての辛苦も強いられる貧困層。複雑にねじれた対称性を持つ二人が長い時間をともに過ごすわけだ。

二人とも実在の人物で、物語は実話に基づくものらしい。

1962年のアメリカ南部

舞台は1962年のアメリカ。

“黄金の60年代”が幕を開け、庶民も(とくに都市部では)豊かな大衆消費社会を享受し始めた頃だと思うが、黒人差別は依然として根強く残っていて、とくに南部はひどかった。黒人アーチストがその南部を横断する演奏ツアーに旅立ったのである。行く先々で差別行為が待ち受けていた。

この映画は、ドンが旅先で次々に受ける黒人差別を描いていったものだ。トニーは傍らでその一部始終を目撃する。あるときは文字通りの用心棒として窮地を救い、あるときは小狡く立ち回って事が荒立つのを防ぐ。

トニーの黒人差別

しかし、実はトニー自身がドンに出会うまでは黒人を蔑視してきた。

映画の冒頭、トニーの家に何かの修理にやってきた黒人の職人に妻がジュースをふるまう。職人が帰ったあと、トニーは彼らが使ったコップを忌々しげにゴミ箱に投げ捨てた。生理的に嫌悪していたと言っていいだろう。親族や仕事仲間も同じだった。日常的に汚い言葉で黒人を侮蔑していた。

運転手の仕事も、「ドクター・シャーリー」と聞いて白人の医者に同行するものと思って応募したのだ。相手が黒人だと分かっていたら初めから見向きもしなかっただろうし、失業中(務めていた“コパカパーナ”が休業中だった)でなかったら、黒人と分かった時点で断っていただろう。家族を養うためにやむなく引き受けた仕事だった。

北部の大都市ニューヨークでも、庶民の感覚はそんなものだったのである。

しかし、ドンのピアノはトニーの想像をはるかに超えるものだった。そのことにまず驚く。そして、ドンが理不尽な差別を受ける現場に立ち会うにつれ、ドンの高潔さ、芯の強さに敬意を抱くようになっていく。どんな場面でもドンは品格を保ち、冷静に対処しようとした。イタリア系のコミュニティで育ったトニーとは、あらゆる点で正反対と言っていい。トニーにとってそれはときに不器用で愚かな振る舞いにも見えたが、成功者の高慢とは無縁のものであることはすぐに理解できたし、ドンの姿勢からは黒人を蔑視する理由は何一つ見出せなかった。

こうしてトニーは、ドンをガードするという間接的な立場ながら、南部の黒人差別と闘っていく。ドンのほうも、自分を受け入れ、次々に降りかかる難局を適切にさばいていくトニーに信頼を寄せるようになっていく。心を許しあう友となっていくのである。

差別の実態

ドンはアメリカ中に知られた一流アーチストで、コンサートはどこも大盛況だった。各地の地元有力者が開くパーティでもVIP待遇でもてなされる。だが、それは表の舞台だけの話。スポットライトから一歩でも外れると、彼は一人の黒人にすぎず、屈辱的な扱いを受ける。

覚えている範囲で書き出してみる。

ホテル

白人はどんなホテルにも泊まることができるが、黒人はそうはいかない。だからトニーとドンは別々の宿に泊まらなければならなかった。大金持ちのドンがモーテルのような場末の安宿に泊まり、用心棒のトニーが普通のホテルに泊まることもあった。

トイレ

トイレも白人と黒人は別だった。主賓として迎えられたパーティ会場でトイレに入ろうとしたドンを、ホスト役の地元有力者が引き留める。そして彼は屋外にある掘立小屋のような黒人専用トイレを指し示した。口調は丁寧で穏やかだ。しかし、ドンが抗議しても「この地方の習慣ですから」と一歩も譲らない。結局ドンはホテルに戻って用を足す。トニーは立ち小便を勧めるが、礼儀を重んじるドンにはそれができなかった。

バー

ドンは毎晩ホテルの自室でカティーサークを一瓶空けるのが習慣だったが、ある晩、ストレスが溜まったのか一人で町のバーに入る。しかしその店は黒人禁制の店だった。常連客が色めき立ち、袋叩きにしようとする。危ういところでトニーが駆けつけ、救い出した。

テーラー

二人で町を歩いているとき、洋服店の前でドンが足を止めた。ウィンドウに飾られているスーツが気に入ったのだ。トニーが先に立って店に入り、店主に声をかけると、店主は試着を勧める。しかし、購入するのが黒人のドンだと分かった途端、試着はできないと態度を変える。

警官

警官による差別もひどいものだった。長くなるので詳しくは触れないが、映画の中で二度に渡って屈辱的な仕打ちを受ける。

レストラン

黒人お断りのレストランも多い。ツアー最後の公演(Wikipediaで調べたら会場はアラバマ州バーミンガムのカントリークラブ)の夜、公演会場のレストランでトニーやバンド仲間と食事をしようとしたドンは、支配人(らしき人物)に入室を断られる。ここでもお決まりのセリフ「この地方の習慣ですから」が繰り返される。それまで何とか滞りなくツアーを続けてきたのに、ドンはこの公演をキャンセルする。実は、会場に到着してすぐに案内された楽屋もひどいものだったのだ。バックヤードのような騒がしいところにある狭苦しい物置。人としての敬意がまったく感じられなかった。

レストランの支配人はこんなことも言った。NBAのチャンピオンチームを招いたときも、みんな大人しく別のレストランに行ったと。それが「この地方の習慣」であり、彼はそれに何の疑問も感じていないのだ。何の疑問も感じないこの鈍感さは不気味でさえある。思考停止に陥った人間の愚かさ・醜さが際立つ瞬間だった。

グリーンブック

この映画のタイトルにもなっているグリーンブックとは、黒人が利用できる施設をまとめたガイドブックのこと。ツアーに出発するとき、ドンのプロダクション(か何か)の男がトニーに手渡したのがこの本だった。黒人が泊まれる宿、黒人が利用できるレストランが網羅されている。それがなければ黒人が南部を旅することなどできないということだ。

グリーンブックはこの映画で初めて知ったが、それ以外は一度はどこかで聞いたことのある話だった。でも、聞いたことはあっても実感の伴わない知識に過ぎなかった。この映画によって、多少なりとも肌触りのある認識に変わった。黒人専用トイレを言葉として知っているのと、庭のはずれにある汚らしい掘立小屋を実際に目にするのとでは全然違う。ましてや、何の疑いも後ろめたさもなくパーティの主賓にそこを使えと指さす人間を見るのとでは。

「この地方の習慣ですから」

バーの白人の客と警官が示したのはあからさまな黒人蔑視であり、それに基づく暴力そのものだった。しかし、それ以外は違う。蔑視であることは同じだが、けっして暴力的なわけではないから、どこかぼんやりしたものに感じられる。でもけっして譲ろうとはしない頑なな態度だった。理由を聞いても「この地方の習慣ですから」という答えしか返ってこない。

これがストレートな暴力以上に不気味なものに感じられた。

暴力は法で裁くことも可能だが、「習慣」と言われたら対処の糸口を見失ってしまう。理を説くことはできるが、「習慣」という言葉は硬い鎧のようなもので、その中に閉じこもった人間は理さえも撥ねつける。思考を停止し、ただ拒絶あるのみ。議論の余地がない。歩み寄りの可能性がまったく見えなくて途方に暮れてしまう。

差別を「習慣」という言葉で糊塗してしまうこの感覚を打ち破らなければ、差別はなくならないのだなと改めた思った。差別する側には何の痛みもない。「習慣」という便利な言葉があれば、どんな不条理な行為もそれらしく正当化してくれるような気になってしまう。

その不気味さをこの映画は教えてくれる。

公民権運動や有名な差別事件にいっさい触れないのはなぜ?

アメリカでは50年代から公民権運動が大きなムーブメントとなっていた。この映画の時代設定である1962年はそのまっただ中にあった時期だ。有名な話では、この年ミシシッピ州立大学への編入を許された黒人学生の入学を州知事が妨害するという事件が起き、黒人の怒りを買うとともに国民の注目を浴びた。それまで黒人はただの一人も入学したことがなかったというから驚く。マルコムXやマルティン・ルーサー・キング牧師もすでに名を馳せていただろう。しかし、運動はまだ明確な成果を手に入れるには至っていなかった。二人が暗殺されるのもさらに先の話だ(マルコムX1965年、キング牧師1968年)。

だが、この映画はそうした反差別運動にはいっさい触れていない。

理不尽な差別を受ける一人の黒人と、自らの力と知恵だけを頼りに彼を救い出そうとする白人用心棒。描かれるのはそれだけで、根源的な問いや主張はいっさいない。物足りなさを感じるのはそのせいでもある。

もちろん、下品なトニーが下品なままに黒人に対する偏見をそぎ落としていく様は、じんわりと感動的だ。やがてドンも心を開いていき、それとともに彼の本当の苦しみも分かってくる。成功した黒人は黒人として受ける差別はそのままに、黒人社会からも排斥されるのだ。彼が成功とともに引き受けなければならなかった孤独の深さは計り知れないものがある。

その一方でこの映画は笑いに彩られている。対照的なキャラクターが交差する瞬間はどこかコミカルで、クスッと笑える場面があちこちにある。全編に砂糖をまぶしているかのように、観る者を心地良い気分にする。

でも、こうした手法も問題の本質から目をそらしているようで、物足りなさを感じる一因となっているのかもしれない。

あとは観る側の問題なのだろう。

黒人問題や人権問題に意識的にコミットしてきた人にとっては、この映画は何の解決にも向かわない“問題のすり替え”としか思えないのかもしれない。心温まるただのエンタテインメント。僕も(たいしてコミットはしていないが)そんな印象を持った。しかしこれまで関心のなかった人にとっては、最初の入口として最上のものになるかもしれない。心を揺さぶる友情物語に感情移入しながら、当時のアメリカ社会を覆っていた差別の実態を知ることができるのだから。

付け足し 〜ドクター・シャーリーの音楽〜

この映画はコンサート・ツアーを記録したロード・ムービーだが、ドンの音楽を真正面から取り上げているわけではない。演奏シーンといえば各地でのコンサートのラスト30秒ほどが出てくるだけ。会心の演奏を彼が気持ち良く終えて笑顔を見せる。観客がこぞって賞賛の拍手を送る。その繰り返しだ。毎回曲が違ったように思うが、それさえ自信が持てない。それくらい同じパターンのシーンが繰り返されるからだ。そして、顔を紅潮させて熱烈な拍手を送るその同じ人たちが、ドンがステージから一歩離れるやいなや容赦のない差別の目を向けるわけだ。この映画では、音楽はその極端な振れ幅を象徴的に表わす道具となっている。

それはそれとして、クラシックもでジャズでもない彼の音楽は、どうも僕にはピンと来なかった。彼は幼い時分からソ連や英国でクラシック・ピアノの本格的な教育を受けたエリートなのだが、「黒人がクラシックをやっても成功できない」と言われ、クラシックにポピュラー音楽の要素を加味した独自の世界を確立したのだと言う。そこにも黒人に立ちはだかる壁があったということだろう。まあ、テクニックの高さは分かるし、知性も感じさせるし、品格もある。だから生演奏を聴いたら感銘を受けるのかもしれない。しかし映画で見る(聴く)限りでは、上流階級向けの音楽にしか聞こえなくて、これといった魅力を感じなかった。

映画的には十分な機能を果たしていた。「この地方の習慣ですから」という常套句で自己正当化する人々が、ドンの音楽を好み、そして差別するという構図が明確になるから。でも、もっと心惹かれる音楽だったら、この映画はもっと印象的な作品になったのではないかという気もする。まあ、実話に基づく作品だから、そうもいかないことは分かるんだけど。

(2019/03/15 イオンシネマ筑紫野で鑑賞)