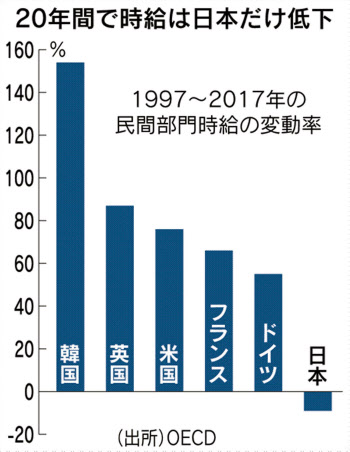

3月19日の日本経済新聞の「賃金水準、世界に劣後 脱せるか「貧者のサイクル」ニッポンの賃金(上)」という記事に、この20年の間に各国の時給がどのように変化したかを表すグラフが掲載された。韓国、英国、米国、フランス、ドイツと日本を比較したものだが、他の国が大幅に伸ばしているのに対し、日本だけがマイナスだった。20年前に比べて日本だけ給料が下がっているのだ。

バブルの頃に比べ平均年収が大きく下がっているという認識はあったのだが、このグラフにはこれまでにないインパクトがあった。経年変化を追う折れ線グラフではなく、単純に20年前と今を比較し、その変化を率で表して棒グラフにしているからだろう。「日本だけがマイナス」だということが一目で分かり、その異様さを改めて実感させられた。

著者のアトキンソン氏のことを知ったのは、この記事でだったのではないかと思う。「賃上げショックで生産性を一気に引き上げるべきだ」というのが氏の主張だった。生産性が上がらないから賃金が上げられないと言われるが、日本の生産性が低いのは中小企業が足を引っ張っているからであり、それは安い賃金で人を使えるため事業革新が進まないからだというのである。最低賃金をもっと上げていけば中小企業も変えることができるというものだった。

新聞で取り上げられたのはエッセンスに過ぎないから極論にも見えるが、この本で彼の考えの全容を知ると、事の重大さと、最賃の引き上げが状況の打開策としていかに有効かがよく分かる。また、日本人は潜在能力を生かし切っていないだけだと繰り返し強調し、そのエビデンスも示してくれているから救いにもなる。

目次

何が問題なのか

1991年にバブルが崩壊したときから始まった経済の停滞は、はじめは「失われた10年」と呼ばれていた。だが、その後「失われた20年」になり、いまや「失われた30年」とも言われている。

政府は今年1月、「戦後最長の景気拡大」(なんと6年2カ月間!)が続いているという観測を示したのだが、多くの国民は首を傾げた。まったくそんな実感がなかったからだ。消費は明らかに低迷していたし、収入も増えていない。仮に各種の指数を総合した結果がプラスだったとしても、それはすべて企業の内部留保に回ってしまったのだろう。しかも毎月勤労統計調査の不正が明るみで出たばかりだったから、そもそも政府統計に対する不信が高まっていた。幻の景気拡大としか言いようがない。結局のところ少なくとも庶民の感覚としては、平成は経済的にずっと停滞が続いたまま幕を閉じたのだ。

これからのほうが深刻

だが、日本の経済はこれからさらに深刻な停滞が続くという。IMFも日本のデフレ圧力はこれから本番を迎えると分析している。(P.18)このままだとこれまでの30年を「あの頃はまだ良かった」とふり返る日が来ないとも限らないのだ。

人口減少と高齢化

デフレの要因となるのは、一つは人口減少、もう一つは高齢化だ。

どちらもすでに始まっている現象だが、これからさらに勢いを増していく。高齢化は多くの国で今後深刻化していく問題でもあるが、日本ほどのスピードで進んでいる国は他にない。そして人口が減少する国はわずかしかないうえに、日本の減り方は群を抜いて急激なものなのだ。要するに前例のない、日本が世界で初めて直面する問題なのである。

2060年までに日本の人口は32.1%減ると言われている。アメリカは25.2%の増加、日本を除くG7の平均も14.9%の増加だから、日本がどれだけ特異な状況に置かれているかが分かる。ちなみに日本以外で減少が予想されているのは、中国−9.0%、ドイツ−12.8%、イタリア−8.5%、韓国−5.6%、ロシア−13.4%、スペイン−7.0%といったところ。日本の減少率は飛び抜けて大きい。(P.24)

「日本は少子高齢化と人口減少問題を同時に考えなくてはいけない、唯一の先進国である」(P.25)

人口が3割も減るわけだから、当然市場が縮小するわけで、需要が減る。その結果、供給側である企業も淘汰していくだろうが、問題は自ら身を引く企業などないということだ。生き残りをかけ、熾烈な価格競争を始めるだろう。そうなれば今よりも人件費が削られていくのは目に見えている。負のスパイラルがどこまでも続くことになる。

しかも、金融政策がまったく効かなくなる可能性が高い。(P.42)

これまでは貨幣の量を増やせば需要を喚起でき、需要が上向けば物価が上がるとされてきたが、これは潜在的な需要が存在することを前提にした考え方だ。需要が減っても購入予備軍が必ずいて、その人たちにも買いやすい条件を提供すれば、いつでも現役の購入者を増やすことができるという前提。つまり市場全体のパイは変わらないというのが大前提なのである。しかし人口がこれだけの勢いで減るということは、市場そのものが縮小することを意味する。潜在的な需要という考え方自体が成り立たなくなるのだ。

アベノミクスで「異次元の」金融緩和をいくら続けても2%のインフレが達成できないのは、すでにこれが現実のものとなっているからかもしれない。人口の減り方はまだわずかだけれど、お金のある世代が大量に現役を引退し、購入予備軍のはずの若者は、それを補うには数が少なすぎ、かつ収入が少なすぎる。潜在的需要が顕在化しなかったのだ。もうこれまでのような対症療法的な政策では対処できないのである。

経済成長はそもそも…

経済成長は「人口増加要因」と「生産性向上要因」に分けて考えることができるという。コンサルティング企業マッキンゼーによると、過去50年間の世界経済の成長率は3.6%で、その内訳は人口増加要因と生産性向上要因がそれぞれ1.8%だった。しかし、これからの50年間は人口増加要因が0.3%まで低下する。仮に生産性向上要因が1.8%を維持するとしても成長率は2.1%に低下することになる。(P.56)

経済成長の半分が人口増加の結果だったというのがそもそも驚きだが、日本の場合、今後は人口増加要因がマイナスになるわけだから、生産性向上要因の大幅な向上でそれを補わなければならないわけだ。

ちなみに1990〜2015年の経済成長率を地域別に見ると…

| 人口増加要因(%) | 生産性要因(%) | 経済成長(%) | |

| 世界 | 1.32 | 1.42 | 2.74 |

| アメリカ | 0.98 | 1.40 | 2.38 |

| EU | 0.26 | 1.38 | 1.64 |

| 日本 | 0.11 | 0.77 | 0.88 |

(P.59)

日本の人口はすでに足踏み状態に入っているが、それだけでなく生産性要因による成長も世界平均の半分ほどにとどまっている。これが「失われた30年」の実態なのだろう。またアメリカとEUの成長率の差はほとんどが人口増加要因の差であることも興味深い。アメリカ経済が好調なのは、ビジネスの質が他の地域より上がっているからというより人口が増え続けているからと見るほうが良さそうだ。

戦後、日本は驚異的な経済成長を果たし、一時はGDP世界第2位の経済大国になった。だがこの四半世紀は足踏みを続け、その間に中国に抜かれた。

それでも世界のトップ3だと胸を張ることもできるが、アトキンソン氏はこう指摘する。

「日本経済が世界第3位なのは、圧倒的に人口の多さが主因なのです」(P.62〜63)。

2017年の日本の人口は1億2,700万人あまり。それに対し、たとえばGDP世界第4位のドイツの人口は8,200万人に過ぎない。日本の3分の2である。それだけ人口に差があるのに、日本の8割程度のGDPを稼ぎ出している。

端的に言えば、日本が飛躍的な経済成長を遂げた要因の少なくとも半分は「人口が増えた」ことによる自然増であり、現在GDPが世界第3位なのも、他の経済大国より人口が多かったからだということだ。その日本の最大の武器が消滅してしまった。

人口減と高齢化とは具体的に言うと…

高齢化しつつ人口が減るとはどういうことを意味するのか。

「日本では、2015年から2060年までの間に、国の経済を中核となって支える生産年齢人口が約3,264万人も減」ってしまう(P.65)。実に42.5%の減少だ。政府が70歳まで働けというのは、まあもっともな話なのだ。それに対して65歳以上の人口は69万人の微増(+2.0%)。これは意外と少ない気もするが、2060年には団塊の世代がほぼ亡くなっているためで、実際のピークは直近の10年から20年だろう。(その意味では40年後の数字を見て議論しても意味はないのかもしれない。)

これは、2060年には今よりも3,000万人以上少ない労働力で今と同じくらいの高齢者の福祉を支えていかなければならないことを意味する。

ただ、ついでに言っておくと(この本では触れていないが)、15歳未満の子どもの数も大幅に減る。こちらは驚くことに50%減少するらしい。数で言うと791万人の減。これも含めると生産年齢以外の人口は722万人減ることになる。あんまり慰めにはならないが。

いずれにしても、一人当たりの労働生産性を相当引き上げなければ、日本は食べていけなくなるということだ。70歳、75歳まで働くとしても、全体の生産性が上がらなければたぶん追いつかない。

日本経済はなぜ低迷しているのか

労働者一人当たりで日本の経済を見ると…

経済成長の人口増加要因がマイナスに転じ、人口の多さという魔力も失う日本が今後も成長していくには、生産性向上要因を引き上げていくしかない。

では、現在の日本の一人当たり生産性はどうなっているのか。

この本では、日本の労働者一人当たりの生産性(GDP)は世界第28位あるいは29位とされている。(出典によって、また年次によって前後するのだろう。)これは先進国と呼ばれる国の中では最低のレベルだ。P.86に2016年の世界銀行のデータから著者が作成した「労働者の生産性(労働者1人当たりGDP)ランキング」が掲載されているが、これによると日本は29位でイタリアやスペインにも及ばない。

しかし、最初から生産性が低かったわけではない。1990年には世界第10位だったのだ。四半世紀の間にそこからずるずると順位を下げてきたのである。生産性が下がったわけではないが、横ばいの状態が続きほとんど上げることができなかった。2015年までの平均で年0.77%しか向上していない(P.218)。G7平均は1.4%の向上だから(P.216)、その約半分ということになる。

日本経済を低迷させたメカニズム

バブル崩壊の応急措置

バブルが崩壊して日本の経済が未曾有の危機に陥り、不良債権処理が長引いたことなどにより長いトンネルから抜けられなくなったということは、まあ感覚としてみんなが知っている。だが、「失われた30年」になってしまったことからも分かるように、これを一過性の「不景気」と考えていたら、いつまでたっても抜け出すことができない。

GDPは中国に抜かれただけでいまだに世界第3位だから気づきづらいが、すでに触れたように、1人当たりに直すと10位から28位だか29位にまで大転落しているのだ。バブル崩壊後の「不景気」を克服しようと応急措置をくり返しているうちに、日本経済は大きく変容してしまったと考えるべきだろう。

1990年代後半ぐらいから、日本では長いデフレの時代が続いてきた。国としてそれを容認してきたと言うべきなのか、何をしても止められなかったと言うべきなのかは分からないが、どちらにしてもデフレスパイラルに陥ってしまったことは間違いない。

で、そこで何が起こったかというと、日本の経済はHigh road capitalismからLow road capitalismへと変質してしまった。高価値のモノを生む事業活動から、ひたすら価格競争をして生存競争をする事業活動へ、事業者の戦略がすっかり変わってしまったのだ(P.76)。

High road capitalismは著者によると、「高次元資本主義」あるいは「高付加価値・高所得資本主義」、Low road capitalismは反対に「低次元資本主義」あるいは「低付加価値・低所得資本主義」となる。言われてみればまったくそのとおりで、バブル崩壊後、とにかく安くなければモノが売れなくなったのは確かだ。それが今も続いている。まあ、それが庶民の実感するデフレなわけだけど。

そうこうするうちに、もっと安く作れる海外の企業に負けつづけ、日本の製造業はシュリンクしていった。

問題は、どうやってその価格競争をしていたかという点にある。

ユニクロの「製造型小売業 (SPA)」など新しいビジネスモデルも誕生したが、他国に比べると日本企業の事業革新はそれほど進まなかった。

その要因は小規模企業の多さにあると著者は見ている。

小規模企業の多さと最低賃金

日本では20.5%の労働者が20人未満の企業で働いている。アメリカは11.1%、ドイツは13.0%だから、他国と比べて小規模企業がいかに多いかが分かる。日本よりその割合が多い国もあるが、スペイン、イタリア、ギリシャなど生産性の低い国ばかりだ(P.122)。一方250人以上の企業で働く人の割合は、アメリカは49.8%にのぼるが日本はわずか12.9%に過ぎない(P.123)。

この本で初めて知ったが、日本の中小企業が増えたのは高度成長期らしい。

60年代のはじめまで1企業当たりの従業員数は増加を続けていたのに、60年代の半ばから急激な減少が始まっているのだ。減少は80年代中盤まで続き、20年間で1社当たりの従業員数は半減した。いろいろな要因があるのだろうが、その間小規模な企業が増え続けたことは間違いない。そして80年代半ばから今度はなだらかに増加してきている(P.150)。中小企業が多いのは日本の伝統だと教わった気がするけれど、これを見るとちょっと違うのかもしれない。

高度成長期の1人当たり生産性のデータは見ていないが、この時代はモノが売れ、物価も上がり所得も増えていた時代だから、仮に効率が下がったとしても数字には表れなかっただろう。だからそんなことは気にする必要がなくて、それよりも、“独立するほうが儲かる”条件が揃っていたのではなかろうか。しかし、低成長期に入って生き残りをかけた争いが始まると、途端に効率の悪さが首を絞め始めた。

政府としては高度成長期を支えてくれた中小企業を見捨てるわけにもいかず、倒産させないようにそれなりの保護を続けた…。これは僕の憶測だけど。

結果的に、バブルが弾けてモノが売れなくなっても小規模企業は生き延びてきた。激化した価格競争をどうやって乗り切ってきたかというと、人件費の削減。それを可能にしたのが最低賃金の低さだったというのが著者の見方だ。

安い賃金で人を雇えるから、事業の抜本的な改革をしなくても、人件費の削減でなんとかしのぐことができた。だから生産性がいっこうに上がらなかったというわけだ。仕事の効率化が進まぬままに人件費の切り下げだけが繰り返されてきたのである。

生産性を上げるには

企業規模の拡大

ここまでで明らかだろうが、著者が提唱する生産性向上のための方策は、企業規模の拡大である。企業規模が大きくなるだけで、産業分野に関係なく生産性は上がる。統計的に見て、給与が上がり、男女間格差が縮まり、研究開発費が増え、休みが取りやすくなり、求人もしやすくなる。

これは考えればすぐに分かることなのだが、それでもなお零細企業を経営し続ける経営者とは、よほど独立心の強い人たちなのだろうか。独立心が強くても、規模を拡大してこの難局を乗り切ろうとは考えないらしいが。(もちろん事業内容がそれを許さないケースもあるだろうが。)

今のままでいい、あるいは今の状態を継続するしかないと考える経営者の元では、設備投資も当然進まないし、画期的な技術革新が起こるはずがない。不景気&デフレの環境でできることと言えば、人件費を削ることぐらいになる。そうやってこの四半世紀、労働者の給与が下がり続けたのだ。

しかし、生産年齢人口が急激に減っていくのだから、人を確保できなくなる日が来るのは時間の問題だ。実はもうそれは始まっていて、たとえば2019年の300人未満の企業の求人倍率は9.91倍にのぼっている(P.154)。1人の新卒者を10社が争っていると言ってもいい非常事態だ。そしておそらく「300人未満」のうちでも、規模の大きい企業から獲得に成功していったはずである。小さい企業は求人数も少ないだろうから、1人も採用できなかったところがいくらでもあっただろう。小規模企業の人手不足はすでに深刻なレベルに達しているのである。

だから、企業統合をして少しでも規模の拡大を図るべきだと著者は言うのである。べつに小さな企業は潰してしまえと言っているわけではない。最後の最後まで頑張って破綻してしまっては、失業者も生まれるし、技術も失われてしまう。そうなる前に、独立心の強い(?)経営者を動機づけして統合を促進する。つまり政府がその旗振りをするべきだと言っているのだ。

最低賃金の引き上げ

「日本の最低賃金は驚くほど低く、理論的に計算した本来あるべき金額の3分の2程度」しかないと著者は言っている(P.36)。実際、フランス、ドイツなどが米ドルで$10を超えるのに対し日本は$6.5しかない(2017年購買力平価 P.37)。もちろん最賃は少しずつ上げられてきたのだが、それにもかかわらず、冒頭の日経の記事で紹介したように日本人の平均時給が下がっている。ここから考えられるのは、最低賃金付近の時給で働く労働者が徐々に増えているということだ。

要するに、「企業の生き残りのしわ寄せが労働者に回ってきている」のが日本という国なのだ(P.36)。国は中小企業を保護してきたつもりなのかもしれないが、たとえ倒産による失業は抑えられたのだとしても、結果としてそれは労働者の賃金を抑えることで賄われてきたに過ぎない。搾取の上に成り立ってきた保護であり、保護されたのは労働者ではなく経営者だったということになる。

今後日本が生産性を上げていくには、この構造を破壊しなければならない。低賃金でこき使われる小規模企業が労働者に見放されるのは時間の問題であり、いずれにしても賃金を上げ、労働環境を改善し、つまるところ生産性を上げるしか生き残る術はない。自力で実現するにしろ、企業統合で実現するにしろ、とにかく経営者はそれに取り組まざるを得ない。

経営者の尻に火を付け、考えさせ、行動に駆り立てるのにもっとも効果的な方法が、最低賃金を今までよりもペースを上げて継続的に引き上げていくことだと著者は言うのである。

繰り返しになるが、日本の最低賃金は低すぎるのだ。そして労働者の所得が減っている一因はここにある。最低賃金までは合法的に賃金を下げられるのだから。

最低賃金を今までよりも高い比率で上げていくということは、端的に言えば各企業に今までよりも高い収益を上げさせるということに他ならない。最大のコストである人件費に手を付けて糊口をしのいできた企業に、調整できるコストはもう残っていないだろう。収益を増やして人件費の上昇分を吸収するしかないのだ。それが実現すれば、結果として生産性が上がる。

最低賃金を上げて生産性を上げる

イギリスの最低賃金

最低賃金の引き上げを断行して成功している国がある。イギリスである。

もともとイギリスにはそれに近い制度があったのだが、1993年に廃止されていた。そして1999年、ブレア率いる労働党が最賃制度の導入を掲げて勝利し、復活したのである。復活とはいえ存在しなかった制度を始めたのだから、最賃制度がもたらす影響を見るにはこの上ないサンプルとなる。多くの研究者が注目しているそうだ。

最初は対象を限定し、日本と比べてもかなり低い金額からスタートしたらしい。しかし、そこから毎年コンスタントに引き上げていった。引き上げを見送ったのは1年だけで、リーマンショックの直後も引き上げている。引き上げ率は1%台から10%台まで経済状況に応じてバラバラだが、年平均4.17%のペースで約20年間上げ続けた結果、2018年には1999年当初の2.2倍に到達した(P. 182)。もちろんとっくに日本を追い抜かしていて、2017年の数字で比較すると、日本$6.5に対し英国$9.38と大きく引き離されてしまった。(米ドル換算 P.182)

失業者は増えない

一番注目されるのは、“失業者は出たか”だろう。「最低賃金を引き上げたら、失業者が大量に増える」と多くの人が考えてきたからだ。イギリスでも保守党や経済団体はそう主張していた。結論を言うと、「最低賃金導入による失業率への影響は確認されていない」。企業の廃業が増えるなどの影響も認められなかったそうだ。政府の狙いどおり、多くの企業は生産性向上を図って利益の目減りを防いだのである。また、価格転嫁によるインフレ率の上昇も確認されなかった。(P.182)

所得格差が縮まる

一方で、最賃引き上げによって所得格差が縮まったことが報告されている。当然と言えば当然だが、実際に表れた数字を見ると感動的でさえある。

イギリスでは、1999年の最低賃金は所得の中央値の47.6%だったが、最賃の引き上げによってこの比率が52%まで上昇している。この結果、1978年から96年まで一貫して拡大していた所得格差が1989年の水準に戻ったという。

最低賃金引き上げが望ましい理由

生産性向上のための政策として最賃引き上げが好ましい理由として、著者は次の6つを挙げている。(P.172〜175)

- もっとも生産性の低い企業をターゲットにできる。

- 効果は上に波及する。…玉突き効果が生まれ、賃金全体が上がる。

- 消費への影響が大きい。…低所得者ほど消費性向が高いから経済に直接プラスになる。

- 雇用を増やすことも可能。…就職に価値を感じなかった人にも意欲を持たせる可能性。

- 労働組合がなくても賃上げできる。

- 生産性向上を「強制」できる。

生産性以外においても、先に触れたように格差是正の効果があると分かっているし、それをさらに細かく見れば、最低賃金で働いている人は女性が多いのが現実なので、男女間の賃金格差を縮める効果もある。(P.201)

問題は上げ方で、韓国のように大幅な引き上げを行うとやはり大量の失業者を生む可能性がある。大事なのは、ゴールを定め、状況を見極めながら継続的に取り組んでいくことだろう。

最低賃金は経済政策

日本の最低賃金が抑制されがちなのは、社会政策と位置づけられていることも一因だと著者は言う。これもなるほどなと思った。言われてみれば日本では人権問題として語られる場合がほとんどだ。「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」。所管官庁も福祉と労働行政を扱う厚生労働省である。

これに対しイギリスでは、最低賃金の所轄官庁は経済産業省なのだ。つまり経済政策なのである。この違いは大きいだろう。人権問題という側面もあるのだろうが、成長戦略の一つとして位置づけられているのである。

“人権のためのコスト”ではなく“生産性向上のための手段”として最低賃金引き上げに取り組むのであれば、こうした発想の転換が必要だろう。

大人の教育

著者がもう一つ強調しているのは、社会に出てからの教育だ。日本はこの点でも著しく遅れを取っているらしい。

ちょっとびっくりしたのだが、OECD平均では25歳以上で通学している人が21.1%もいるのだという。ちなみに日本は2.0%。日本人は「教育=22歳まで」という固定観念がいまだに根強いのだろうが、これは国民の55%が24歳以下だった1950年代の考え方だと著者は言う。2030年にはこの比率が18%程度に下がる。(P.312)たしかに子どもの教育だけでいいのかという話ではある。

また職業訓練に関する考え方も改める必要がありそうだ。日進月歩で技術革新が進む中で、昔より長い年月にわたって働かなければならないのだから。なのに、日本企業が人材育成にかける投資額は「失われた30年」の間に大きく縮小してしまった。「1990年代前半は約2.5兆円前後あったものが、年々減り続けており、2010年以降は約0.5兆円とピーク時の2割程度と低迷している」のだ。ちょっとこれも目を疑う数字だ。欧米諸国と比べると完全に一ケタ違うレベルに落ちぶれている(P.311)。Low road capitalismで価格競争に明け暮れていたら、こうなるということだろう。

最賃を上げるという一つの荒療治を使って生産性の向上を図るのであれば、こうした職業訓練もセットで制度化していく必要があるだろう。しかも、義務化しないと定着しないと著者は言っている。イギリスでも当初任意で始めた教育支援制度を最近になって義務化したそうだ。税方式でいったん費用を徴収して、教育を実施したら1割増しで返金するというものらしい。

労働者は優秀、経営者は無能

日本の労働者の質

最後に、この本の中でアトキンソン氏が繰り返し言及している、日本人労働者の優秀さについて。

World Economic Forumという評価機関のランキングでは、日本の労働者の質は世界第4位という高い評価を得ているのである。日本より上にいるのはフィンランド、ノルウェー、スイスの3国。下を見るとドイツが11位、フランスが17位、イギリスが19位、アメリカはさらに順位が低くて24位だ(P.80)。

質の高い労働者が揃っていながら、一人当たりの生産性は28位(この機関のデータ?)と低迷していることになる。この二つがこれほど乖離しているのは日本だけだという。(P.70)。

能力が低くて生産性が上げられないのではなくて、その能力を十分に発揮できていないのだから、やり方さえ間違えなければ必ず改善できると言うのだ。ついでに言うと、これだけ高い能力を持ちながら、今の日本人は異常に安い給料で働かされていることになる。それだけ搾取の度合いが高いということだ。

で、搾取している側の経営者はどうか。これがヒドい。

日本の経営者は…?

IMD World Talent Ranking 2017によると、日本の経営者ランキングは、機敏性が63カ国中57位、分析能力が59位、有能な経営者がいる割合が58位、経営教育を受けたことがある割合が53位、海外経験が63位となっている(P.274)。

ただ、念のためネットでこのランキングを見てみたところ、2018年の結果しか出ていなかったが、全体としてはそこまで悪いわけではなかった。総合ランクは29位(過去数年の総合順位も出ていたが、それほど変化はない)。1位はスイス、2位デンマーク、3位ノルウェーだった。その他ではドイツ10位、米国12位、英国23位、フランス25位、スペイン・イタリアが日本のすぐ下くらい。英語の論文なので細かい内容がよく分からなかったのだが、「機敏性」とか「分析能力」に当たる項目が見つからなかったのがちょっと気になった。

ま、そこは無視するとしても、労働者の評価に比べると経営者の評価が低いことは間違いなさそうだ。また、マッキンゼーが発表した「Why management matters for productivity」というレポートには、「生産性向上の最大の足かせは経営者だ」と明言されているらしい。とりわけ各国の経済の大半を占める中小企業の経営者の質が低いことが問題だと指摘しているのだそうだ(P.166)。

この人たちをどうやって変えていくか。職業訓練が必要なのは労働者だけではなく、経営者にも(というか、経営者にこそ?)必要だということだろう。