『一九八四年』にまた一歩近づいた

「非正規労働者」の抹殺

「非正規」という言葉を使うな——

根本匠厚生労働相が厚労省の職員にそう指示したという話が、ツイッターのタイムラインに流れてきた。

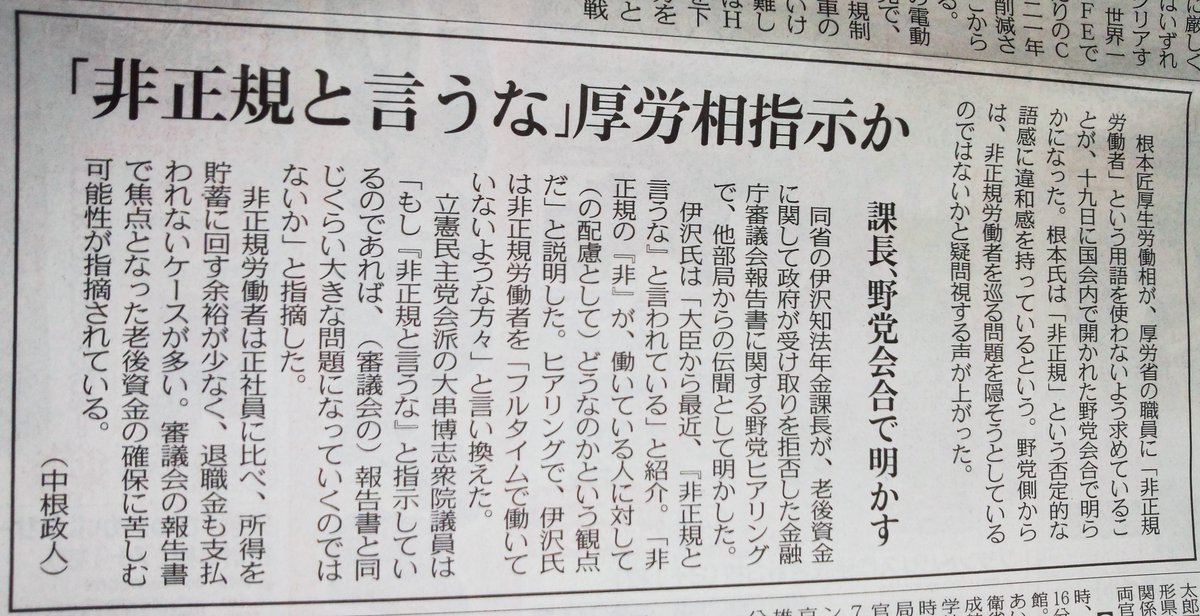

情報を辿ってみると、最初にこれを報じたのは6月20日の東京新聞のようだ(右の写真)。記事によると、19日に国会内で開かれた年金問題の野党ヒアリングの中で厚労省幹部がそう述べた。そのうえでこの幹部は、非正規労働者のことを「フルタイムで働いていないような方々」と言い換えたという。

「非正規の『非』が、働いている人に対してどうなのかという観点だ」とのことだが、そのような弱者への配慮だけが理由とは思えない。

非正規労働者の増加は今世紀に入ってから現れた大きな社会問題の一つである。格差の拡大や勤労者所得の減少はこの問題ぬきに語ることができない。

もちろん非正規労働者は自然に増えたわけではない。まず思い浮かぶのは小泉内閣による派遣労働の規制緩和だが、大きな流れはその前から始まっていたらしい。まあ細かいことはともかく、それを望んだのはもちろん労働者ではなく企業の側であり、その企業の望みを叶えたのが自民党政権であることに変わりはない。つまり、自民党政権の経済政策が生み出した負の遺産なのである。

その後、問題は深刻化する一方だったが、2016年、安倍首相がヘンなことを言い出した。第3次安倍再改造内閣が発足したとき、首相は新しい布陣を「未来チャレンジ内閣」と呼び、その最大のチャレンジは「働き方改革」にあるとして、「同一労働同一賃金を実現し、非正規という言葉をこの国から一掃します」と宣言したのだ。

これ、言ってる意味が分からない。“同一労働同一賃金さえ実現すれば、非正規雇用は存在しなくなる”かのような口ぶりだが、この二つの間に因果関係などあるはずがない。同一労働同一賃金とは、正規であろうと非正規であろうと、同じ仕事をしたら同額の給料を貰えるという原則を言い表すものであり、むしろ身分の差があるからこそ保証されなければならないものだ。しかも非正規雇用そのものをなくすとは一言も言っていないので、当初から「一掃するのは言葉だけ」と揶揄する声が上がっていた。そして、その揶揄が現実になってしまったようだ。

「非正規」という言葉を使うな——

笑えない冗談だ。病気を根絶するようにこの負の遺産を根絶するのかと思ったら、ただ言葉の使用を禁止するだけ。まさにオーウェルの『一九八四年』の世界だ。言葉を抹殺してしまえば、やがて誰もその概念を思い描けなくなる。実際、「フルタイムで働いていないような方々」と言い替えると契約時間の違いしか感じられないから、本質的な問題はまったく見えない。深刻な社会問題であるとは誰も感じなくなるだろう。そうなれば大成功。

その後の2週間ほどの間に、同じような動きが二件相次いで話題になった。

「過疎」と「公害」という言葉も、どうやら葬り去られようとしているらしい。どちらも日本社会が抱える社会問題として(僕が習ったのは何十年も前だけど)学校の教科書に載っていた言葉だ。

「過疎」の抹殺

「非正規」は大臣の鶴の一声だったが、「過疎」という言葉については、有識者会議が言い換えの検討をしているらしい。有識者が言い出したのか、事務局である総務省の職員が言い出したのかは分からない。ただ、鶴の一声が明らかになったのが野党ヒアリングの場であり、その場で野党議員が猛反発し、そのことも含めて報道され拡散されたのに対し、この件の初出のYahoo!ニュース(共同通信の配信記事)は批判も論評もない淡々とした内容だった。それにも拘わらず、そこからSNSを通じて批判の声が広がっていったのだ。

過疎地域の支援策を検討する総務省の有識者懇談会は2日の会合で、離島や中山間地など人口減少が進む地域を指す「過疎」に関し、代わりとなる用語を検討する方針で一致した。近年、豊かな自然など都市とは異なる特性に魅力を感じる人が増加傾向にあり、マイナスのイメージがある言葉は実態に合わないと判断した。(2019/7/2 Yahoo!ニュース<共同通信>)

この報道を受けてJ-CASTニュースが総務省過疎対策室に取材したところ、代替語の検討理由について次のように答えたという。「今までの過疎問題は、都市の過密と地方の過疎という対比でとらえられてきました。ですが、今後は都市部でも人口が減り、過疎をどのように考えたらいいかという大きな問題意識がありました。そのため、過疎という言葉について問題提起がなされています」(2019/7/3 J-CASTニュース)。

ん?共同通信が伝えた内容と微妙に違う気がする。

記事だと薄っぺらな印象操作のように思えるが、実際はこの問題の本質と将来について本気で思い悩んでいるのかもしれない。過疎対策を定める現行法(過疎地域自立促進特別措置法)がもうすぐ期限切れになるのにともない、過疎対策をその基本理念から見直そうと議論を重ねてきたらしいから。

考えてみたら、国全体として人口減少が続いている中で地方の主要都市でも減少しはじめたところがあるのだから、過疎対策室の言うことはたぶん正しいし、しかもかなり深刻なのだと思う。同じ基準で対策を打ち続けていたら、あっという間に限界がくる。固定概念を一度壊し、定義と目的を再設定しないとどうにもならない時期に来ているのだろう。

そう考えるとこれは、「『非正規』という言葉を使うな」とは全く次元の違う話なのかもしれない。

「公害」の抹殺

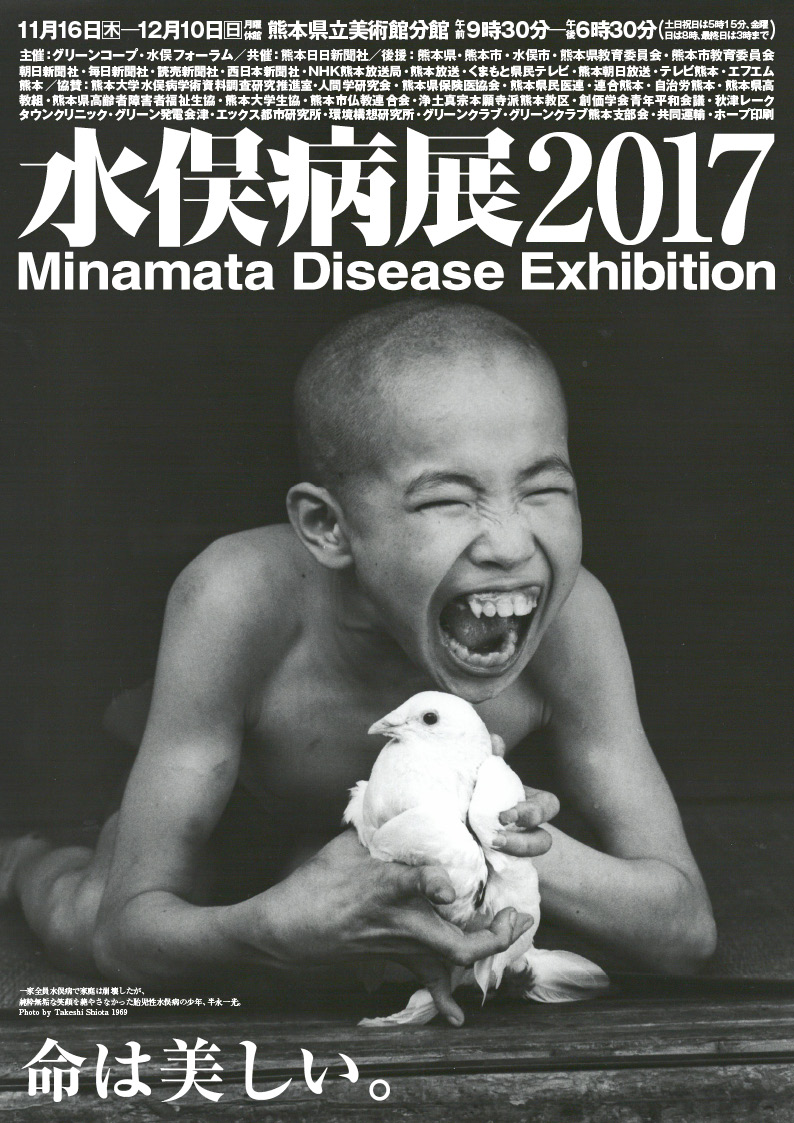

「非正規」は大臣が指示を出しただけだし、「過疎」は有識者会議でまだ検討中なのだけれど、「公害」という言葉の締め出しは、被害を被った地区の市議会がすでに決議を終えている。

熊本県水俣市議会(定数16)は3日、公害環境対策特別委員会の名称を環境対策特別委に変更する議員提出議案を賛成多数で可決した。1964年の公害対策特別委の設置以来55年続いてきた特別委から「公害」の文字が消えることになり、患者団体などは「水俣病を巡る市議会の後退姿勢が鮮明になった」と一斉に反発している。

4月の改選後、市議会で多数を占めた保守系の市議が「いつまでも『公害』を掲げていては、街のイメージに関わる」と改称を発案。水俣病の原因企業チッソの事業子会社JNC社員2人を含む最大会派の代表が、6月7日の議会運営委員会で提案した。

(2019/7/4 西日本新聞)

原因企業の社員が議会に送り込まれていることに驚いたが、もちろん議会は賛否が割れた。しかし結果は9対6で可決。水俣病被害者・支援者連絡会は名称変更中止の要望書を各会派に提出しているが、多数派となった保守系市議が思いつきでこんなことを始めたわけではないだろうから、簡単に撤回するとは思えない。

「いつまでも『公害』を掲げていては、街のイメージに関わる」と公言するからには、委員会の名称変更だけで済ませるつもりはないのだろう。「公害」はむしろ枝葉に過ぎないのかもしれない。「水俣病」そのものが世界に知られた存在なのだ。いずれはこの言葉も葬り去ろうとしているのではないかと勘ぐりたくなる。

おそらく水俣病が発覚して以来、このせめぎ合いは市民の間でずっと続いてきたのだろう。当然ながら全市民が水俣病に罹ったわけではないのだから。水俣市民であるというだけで受けた風評被害も甚大なものだったはずで、しかも今も続いているに違いない。

水俣市は平成を通じて人口が減少しており、高齢化も急ピッチで進んでいる。街を出て行く若者を止めることができないのだろう。街の将来を考えたとき、この重すぎる負のイメージをどうにかしたいと考える気持ちは理解できる。だから余所者が軽々に言えることではないのだが、そのためにするのが名前を抹殺することなのかと思うと、割り切れないものを感じる。

言葉とともに失われるもの

「非正規」も「過疎」も「公害」も日本人なら誰もが知っている言葉だ。子どもでも知っているこれら3つの言葉を葬り去ろうとする動きが、ほんの2週間ほどの間に連続して起こった。

それぞれ意味合いは違う。

「過疎」については、隠蔽とか印象操作で表面だけを取り繕う意図はなく、本当に抜本的な見直しを目ざしているのかもしれない。

水俣市議会による「公害」の抹殺も、直接の被害者ではなくてもそこに住んでいるというだけで当事者たらざるを得なかった人たちの気持ちを思えば、理解はできる。でも、印象操作であることは間違いなく、やがてすべての被害者がこの世を去ったとき、何が残るんだろうと考えてしまう。

いや、その前に「(病の)公式確認から今年で63年となったが、訴訟が続き被害者救済のめどさえ立たない」(2019/7/3 西日本新聞<共同通信>)状態であることをどうするつもりなのだろう。

「公害」という言葉が消えれば、企業の責任はそれとともに見えなくなる。そうなれば、この人たちが「被害者」であることすら分からなくなるのではないだろうか。

そして、言うまでもなく一番ひどいのは根本大臣の「『非正規』という言葉を使うな」で、どう考えてもこれはたんなる安倍の尻拭いだろう。同一労働同一賃金も実現していないし、もちろん非正規という言葉も消えていない。だからNGワードに指定して、言葉だけでも「一掃」しましょうと。アホらしい。

言葉が消えるということは、当事者が見えなくなるということだと思う。

厚労省幹部が言った「フルタイムで働いていないような方々」が良い例だ。専業主婦だってフルタイムで働いていないし、年金生活者や重い障がいのある人もそうだろう。誰のことか分からない。そしてどこに問題があるのか見えなくなる。

「公害」も同じ。被害者はただの病人、障がい者になってしまう。

「過疎」だって、もし本質論議が有耶無耶にされたら、共同通信の配信記事が最初に伝えたような移住者目当ての印象操作に終わってしまう。過疎で疲弊する地方行政の問題が見えなくなる。

たしかに「負のイメージ」は消えるだろう。

でも、現にあった問題が同時に見えなくなってしまう。

教訓も残せなくなる。

それが正しいことだとはとても思えない。

それにしても「フルタイムで働いていないような方々」なんて、よく言ったな。呆れる。